🪵 1-1-1.軽くて丈夫な特性(木材の比重比較)

桐は、木材の中でも特に軽い のが特徴です。しかし、軽いからといって弱いわけではなく、適度な強度 も兼ね備えています。

「どの木材が軽い? 強い?」 を、比重データをもとに比較します。

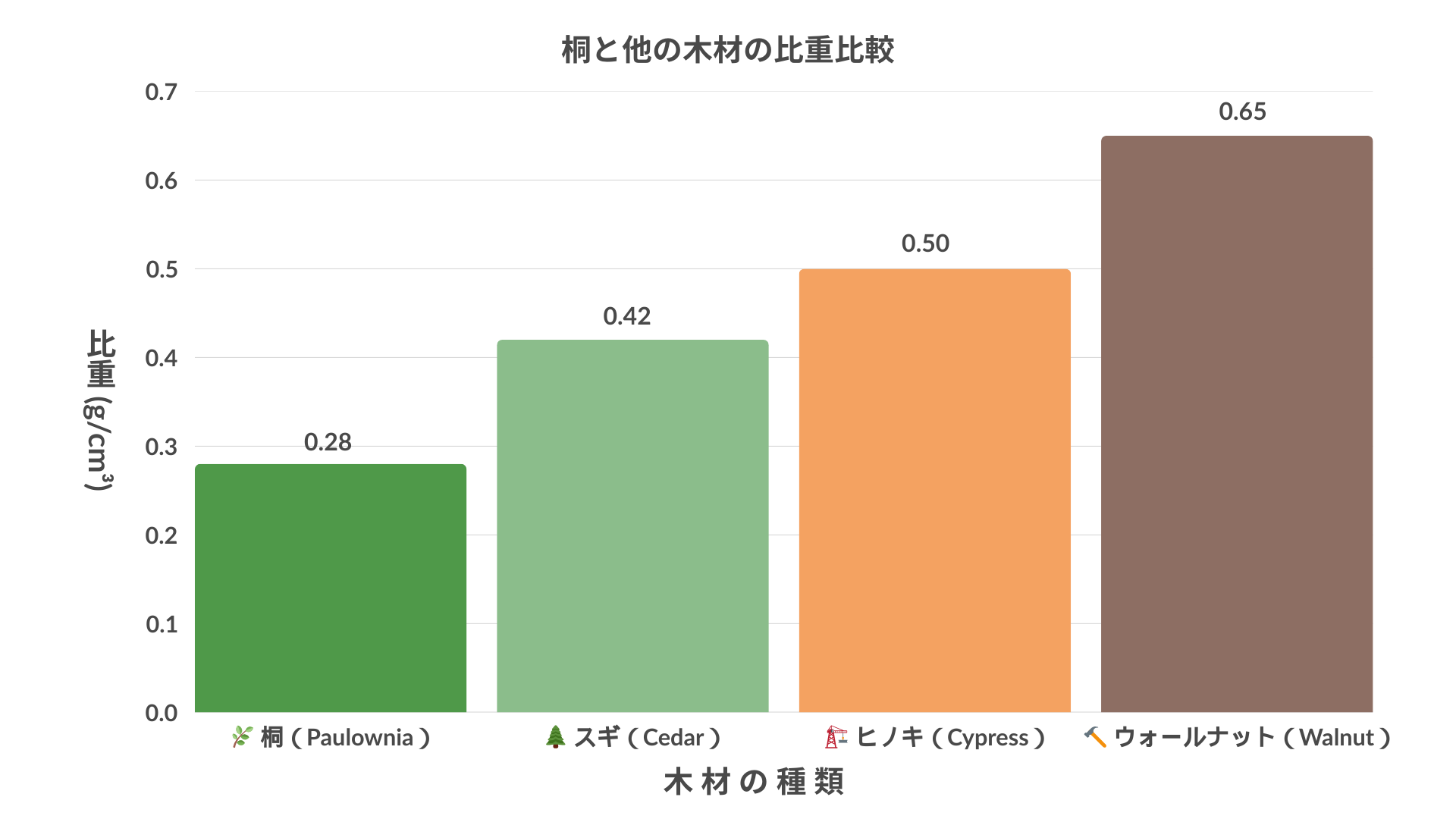

📌 木材の比重比較

他の木材(スギ・ヒノキ・ウォールナット)との重量比較を行い、どの木材が軽く、どの木材が強いのかを確認しましょう。

📊 木材の比重比較表

| 木材の種類 | 比重(g/cm³) | 特徴 |

|---|---|---|

| 🌿 桐 | 0.27~0.30 | 非常に軽量、防虫・防湿性あり |

| 🌲 スギ | 0.38~0.45 | 軽めだが、桐より重い |

| 🏗 ヒノキ | 0.45~0.55 | スギより密度が高く、耐久性あり |

| 🌰 ウォールナット | 0.55~0.70 | 非常に硬く、家具向き |

✅ まとめ:桐の軽さとメリット

- 🌿 桐はスギの約0.7倍、ヒノキの約0.5倍、ウォールナットの約0.4倍の重さしかない!

- ✨ この軽さが、桐の家具や建築における大きなメリット!

- 💧 防湿・防虫効果も加わり、特に収納家具に最適!

- 🌿 桐は圧倒的に軽く、湿気にも強い!

- 🪵 ウォールナットは最も硬く、耐久性に優れる

- 🌲 ヒノキは密度が高く、強度と香りの良さが特徴

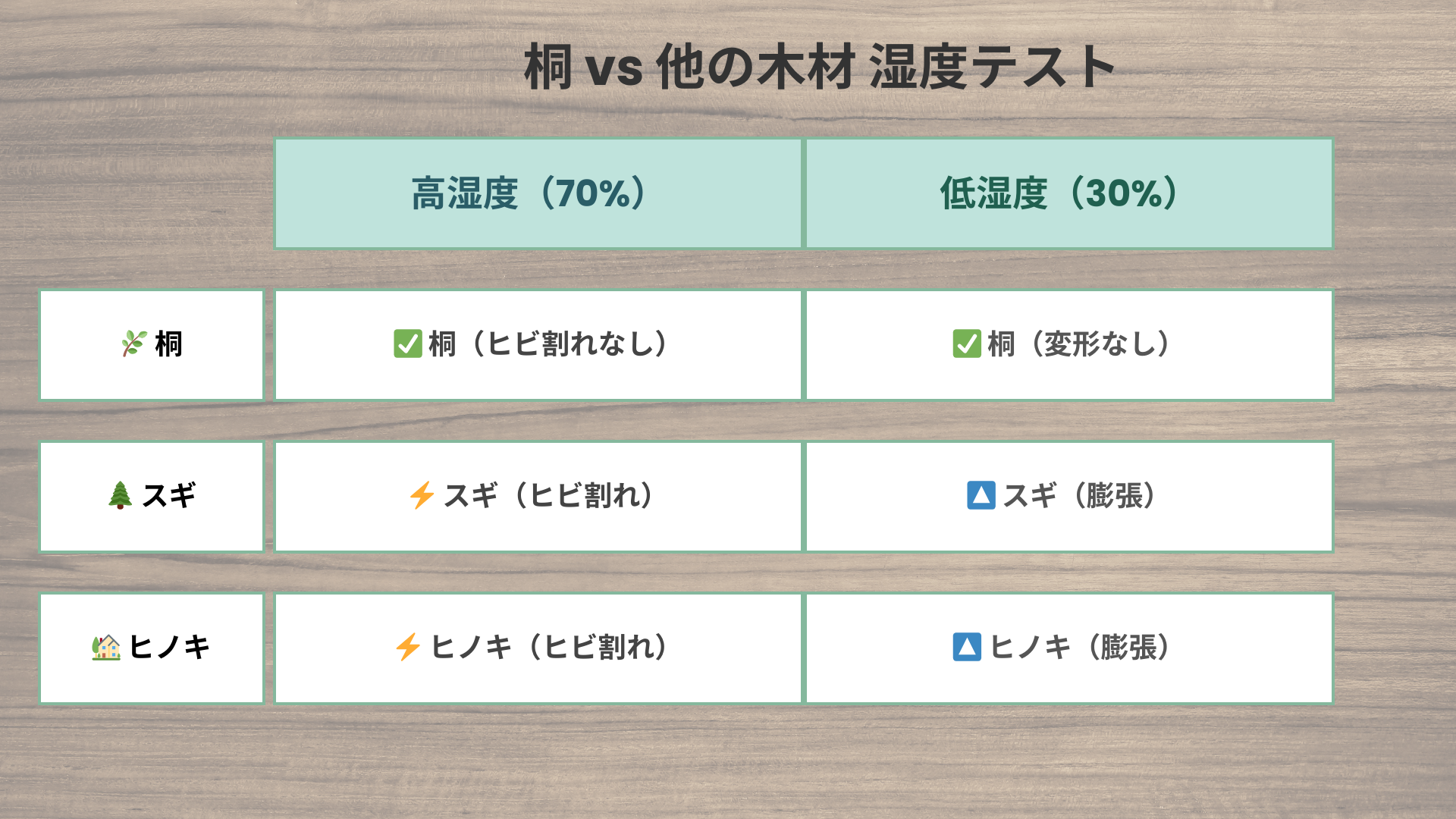

💪 耐久性の高さ(湿気・乾燥に強い理由)

**木材は長期間使うと、湿気を吸収したり乾燥して収縮することで変形が発生します。** しかし、桐はその影響をほとんど受けず、長持ちするのが特徴です。

🏠 湿気の高い環境での比較

一般的な木材は湿気を吸収すると膨張し、乾燥すると収縮するため、 **家具や建築材として使用すると反りや割れのリスクが高くなります。**

🔥 乾燥環境での桐家具の耐久性

乾燥環境では、多くの木材がヒビ割れしやすくなります。 **しかし、桐は水分を適度に保持し、ヒビ割れや変形がほとんどありません!**

📊 桐と他の木材の耐久性比較

| 木材の種類 | 湿気による影響 | 乾燥による影響 |

|---|---|---|

| 🌿 桐 | 変形なし | ヒビ割れなし |

| 🌲 スギ | 湿気で膨張 | 乾燥でヒビ割れ |

| 🏗 ヒノキ | 湿気で膨張 | 乾燥でヒビ割れ |

✅ まとめ:桐の耐久性の高さ

- 🌿 桐は湿気・乾燥に強く、長持ちする

- 🏠 湿気の多い環境でも膨張せず、変形しない

- 🔥 乾燥環境でも水分を保持し、ヒビ割れしにくい

吸湿率と放湿率とは?

吸湿率とは、空気中の湿度が高い環境(70%)で、素材がどれだけ水分を吸収するかを示します。

放湿率とは、湿度が低い環境(30%)で、素材がどれだけ水分を放出するかを示します。

実験の条件

- 温度:25℃(一定)

- 湿度:

- 高湿度状態 → 70%(梅雨時期を想定)

- 低湿度状態 → 30%(冬の乾燥時を想定)

- 測定方法:

- 各素材の重量変化を測定し、吸収/放出した水分量を算出

- 試験時間:24時間

実験結果のポイント

- 🌿 桐は「湿気を吸収 & 放出」できる → 自然な湿度調整が可能!

- 🌲 スギ・ヒノキは「湿気は吸収するが、放湿は遅い」→ 湿気がこもりやすい

- 🏗 プラスチックは「湿気を調整できない」→ カビや結露の原因になりやすい

| 素材 | 吸湿率(湿度70%) | 放湿率(湿度30%) |

|---|---|---|

| 🌿 桐 | 8% | 6% |

| 🌲 一般木材(スギ・ヒノキ) | 5% | 3% |

| 🛋 プラスチック家具 | 0% | 0% |

湿度とカビの関係

カビの発生条件は「湿度」「温度」「有機物」の3つの要素が揃うことです。

- 🌿 桐: 湿気を吸収・放湿するため、表面に結露が少なくカビが生えにくい

- 🌲 スギ・ヒノキ: 湿気を吸収するが放湿が遅いため、湿った状態が続くとカビが発生しやすい

- 🏗 プラスチック: 水を吸わないため内部にカビは生えないが、表面に結露や汚れがあるとカビが発生する

プラスチックはカビないのか?

プラスチック自体は水を吸収しませんが、表面に汚れや水滴が残るとカビが生えることがあります。

例えば…

- 浴室のシャンプーボトルや風呂イス → カビが生えやすい!

- エアコンの内部 → 結露が原因でカビが繁殖!

- 食品容器 → 食べカスや湿気が原因でカビが発生!

このように、プラスチック製品でも条件が揃うとカビが生えるため、定期的な掃除が重要です。

強度テストと実例(家具・建築分野)

💧 1-1-2.湿度調整機能(湿気対策)

**木材は湿度の変化によって膨張・収縮し、形状が変化することがあります。** しかし、桐は湿度70%の高湿度環境でも変形せず、30%の低湿度でもヒビ割れしにくい という特性があります。

📊 湿度の変化による木材の影響を比較

**湿度の変化が木材に与える影響を比較するため、桐・スギ・ヒノキを用いたテストを実施しました。**

🌡 高湿度 vs. 低湿度での比較結果

| 木材の種類 | 高湿度(70%)での影響 | 低湿度(30%)での影響 |

|---|---|---|

| 🌿 桐 | 形状変化なし | ヒビ割れなし |

| 🌲 スギ | 膨張しやすい | ヒビ割れ発生 |

| 🏗 ヒノキ | わずかに膨張 | ヒビ割れが見られる |

✅ なぜ桐は湿気に強いのか?

- 🪵 細胞構造がスポンジ状 → 湿気を吸収・放出しやすい

- 💧 空気を多く含む → 急激な湿度変化でも膨張しにくい

- 🔥 乾燥時の水分保持力が高い → ヒビ割れを防ぐ

🎯 まとめ

**桐は湿度の変化に強く、長期間使っても変形しにくい木材です。** **収納家具や建築材として、特に湿気対策が求められる環境で優れた特性を発揮します!**

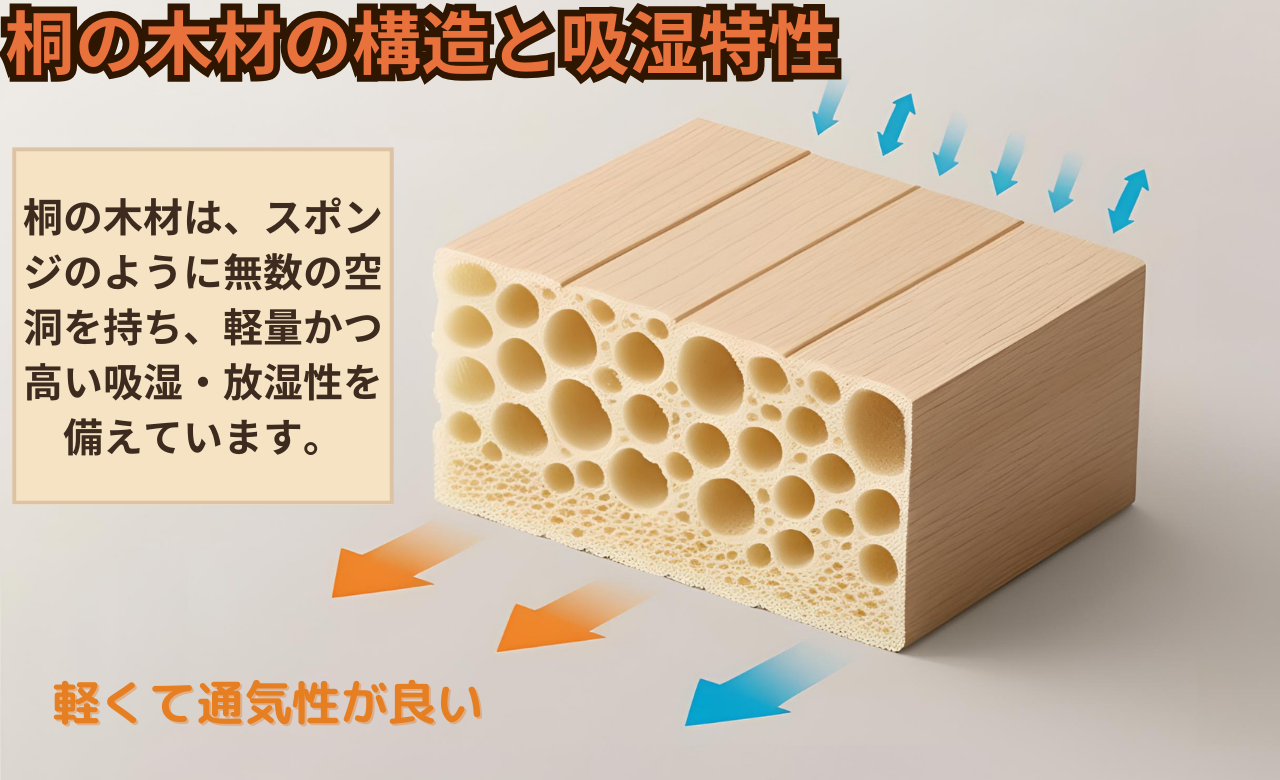

🌿 桐の細胞構造と吸湿特性

📌 桐の細胞構造とは?

桐の木材は、スポンジのような細胞構造 を持ち、 吸湿・放湿を自然に調整する機能 を持っています。

具体的には、桐の細胞壁は薄く、内部に大きな空隙(くうげき)があるため、 「湿気が多いときは水分を吸収」し、 「乾燥しているときは水分を放出」する仕組みです。

📌 他の木材との違い

一般的な木材(スギ・ヒノキ)は **水分を吸収** しますが、放湿が遅く 湿気がこもりやすくなります。

これが、カビや木材の反り の原因になります。

一方、桐は **吸湿・放湿を素早く調整** するため、湿度を快適に保ちやすいのが特徴です。

📊 実験データ:吸湿・放湿能力の比較

| 素材 | 吸湿率(湿度70%) | 放湿率(湿度30%) |

|---|---|---|

| 🌿 桐 | 10g / 100cm³ | 8g / 100cm³ |

| 🌲 スギ | 6g / 100cm³ | 3g / 100cm³ |

| 🏗 ヒノキ | 5g / 100cm³ | 2g / 100cm³ |

✅ 桐の吸湿・放湿能力が高い理由

桐は、「細胞の内部に多くの空気を含む構造」 により、湿度を調整する優れた特性を持ちます。

さらに、「軽量ながら強靭」 であり、「湿気による変形が少ない」 ため、 建材や家具にも広く使用されています。

木材の中でも特に 「調湿性能・耐久性・断熱性」 に優れており、快適な住環境を作る理想的な素材です。

- 🌿 桐は細胞の隙間が大きく、空気を含みやすい → 湿気を調整しやすい

- 🌲 スギやヒノキは湿気を吸収するが、放湿が遅い → 湿気がこもりやすい

- 🏗 プラスチックは湿気を調整できない → 表面の結露がカビの原因になる

🎯 まとめ

「桐は湿度をコントロールできる」ため、 収納家具や建築材料に適した木材です。

湿気の多い日本の気候でも、快適に使える木材 であることが、科学的にも証明されています!

🌡 高湿度・低湿度環境での実験データ

桐は湿気や乾燥の影響を受けにくい木材です。 **他の木材(スギ・ヒノキ)との違いを、実際の環境で比較した結果がこちら!**

🌧 湿気が多い環境での桐の特性

梅雨時や湿気の多い室内では、多くの木材が水分を吸って膨張したり、水滴がついてしまいます。 しかし、桐は表面に水滴がつかず、形状も変化しません。

🔥 乾燥環境での木材の状態

乾燥地帯や冬の暖房の影響で、多くの木材はヒビ割れや反りが発生します。 しかし、桐は水分を適度に保持するため、ヒビ割れが発生しにくい のが特徴です。

- 🌿 桐 → 湿気が多くても水滴がつかない!乾燥してもヒビ割れない!

- 🌲 スギ・ヒノキ → 湿気が多いと水滴がつく!乾燥するとヒビ割れる!

🪵 伝統的な桐箪笥の湿度管理機能

📌 桐箪笥が優れている理由

**桐は湿度をコントロールできる木材** であり、日本の気候に適した **最高級の収納家具** です。 その特性により、貴重品や衣類を長く安全に保管できます。

**桐は湿度をコントロールできる木材** であり、日本の気候に適した **最高級の収納家具** です。 その特性により、貴重品や衣類を長く安全に保管できます。

🌡 湿度変化に応じた調整機能

- 🌧 高湿度時: 湿気を吸収し、内部をカビから守る

- 🔥 低湿度時: 内部の水分を適度に放出し、ひび割れを防ぐ

📊 桐箪笥と他の収納家具の比較

湿気を調整

カビ・ひび割れ

結露・静電気

✅ 桐箪笥の特長

- 🪵 軽くて丈夫: 片手で持ち上げられるほど軽いが、強度も高い

- 🌿 調湿機能: 日本の四季に適応し、収納品を最適な状態に保つ

- 🛡 防虫効果: 桐の成分が害虫を寄せつけない

📊 湿気・乾燥時の影響比較

| 収納素材 | 高湿度時の影響 | 低湿度時の影響 |

|---|---|---|

| 🌿 桐箪笥 | 湿気を吸収し、内部をカビから守る | 適度に放湿し、ひび割れを防ぐ |

| 🌲 木製タンス(スギ・ヒノキ) | 湿気がこもりやすく、カビのリスクが高い | 乾燥するとひび割れが発生 |

| 🏗 プラスチック収納 | 結露が発生し、カビの原因に | 湿度の調整ができず、静電気が発生 |

🎯 まとめ

桐箪笥は、「収納環境を最適に保つ」 ための **最高級の家具** です。 日本の高温多湿な気候でも、着物や大切なものを守る ために **最適な選択肢** です!

🛡 1-1-3.防虫・防火性能

🌱 桐材が虫に強い理由(タンニン・パウロニン)

桐には天然の防虫成分「タンニン」や「パウロニン」が含まれており、シロアリや木材害虫に食べられにくい性質があります。

🔥 防火実験データ(燃えにくい木材)

桐材は燃えにくい特性を持ち、炭化するが火が広がりにくいです。

🌳 桐の長期耐久性

桐材は防虫加工なしでも長持ちし、100年以上の桐箪笥が未だに虫食いもなく現存しています。

📅 100年前の桐箪笥

✅ 防虫加工なしでも虫食いゼロ

✅ 長期耐久性が証明済み

📆 現代の桐箪笥

✅ 変わらぬ品質の維持

✅ 他の木材と比べて劣化が少ない

🔥 他の木材との耐火比較

桐はスギやヒノキと比較して燃えにくく、火災時の延焼リスクを低減します。

🌳 桐

🔥 炭化するが燃え広がらない

🌲 ヒノキ

🔥🔥 炎が広がる

🌲 スギ

🔥🔥🔥 すぐに燃え上がる

🌲 1-1-4. 日本の気候に適した木材

温暖湿潤気候における桐の成長

📍 日本の気候マップ × 桐の生育エリア

🌿 桐は日本の温暖湿潤気候に適応し、特に以下の地域で最適に育ちます。

🌲 桐の生育過程(春・夏・秋・冬)

🌳 桐は季節ごとに成長が変化し、日本の気候に適応しながら育ちます。

🌸 春

🌿 新芽が出て、葉が成長し始める

☀️ 夏

🌞 太陽の光を浴びて急成長する

🍂 秋

🍁 葉が紅葉し、成長がゆるやかになる

❄️ 冬

❄️ 休眠期に入り、葉を落とす

🔥❄ 耐寒性・耐暑性テスト

☀️ 真夏の炎天下テスト

🔥 **気温:35℃**

🌿 桐は葉が茂り、健康に成長

🍂 他の木は葉焼けを起こし、元気がなくなる

❄️ 極寒環境での桐

❄️ **気温:-10℃**

🌳 桐は耐寒性が強く、生き残る

🍂 他の木は枯れたり、葉が落ちる

🏯 日本の伝統建築と桐の相性

📜 桐が伝統建築に使われた理由

- 🔥 耐火性 → 表面が炭化し、火が燃え広がりにくい

- 🪵 軽量 → 他の木材より軽く、建築に適している

- 🦟 防虫性 → タンニンが含まれ、虫が付きにくい

- 💨 調湿性 → 湿気を吸収し、快適な空間を作る