📌 1-2-1.日本における桐の歴史(平安時代~現代)

🎌 桐紋と家紋の関係

「五七の桐」は、天皇家や政府の象徴として使われてきた伝統的な家紋である。

室町時代、豊臣秀吉が天皇からこの家紋を賜り、以後、天下人の証として使われた。

現在では、日本政府の公文書やパスポート、勲章にも採用されている。

- 🔸 13世紀後半、天皇家の象徴として使用開始

- 🔸 室町幕府では将軍家の家紋として採用

- 🔸 江戸時代に多くの大名が「桐紋」を家紋として使用

- 🔸 現代では日本政府の公式紋章の一つとして認識

📜 武士の家紋としての桐

戦国時代には、多くの武将が桐紋を家紋として使用した。特に豊臣秀吉、織田信長、足利将軍家は、桐紋を格式の高い象徴として掲げた。

江戸時代には、武士の家紋として広く普及し、特に徳川家との関係が深い大名も使用していた。

- 🔹 織田信長 – 「五三の桐」を使用

- 🔹 豊臣秀吉 – 「五七の桐」を天皇から賜る

- 🔹 江戸時代 – 一部の武家が桐紋を使用し格式を象徴

🏛 平安時代の皇室文化と桐

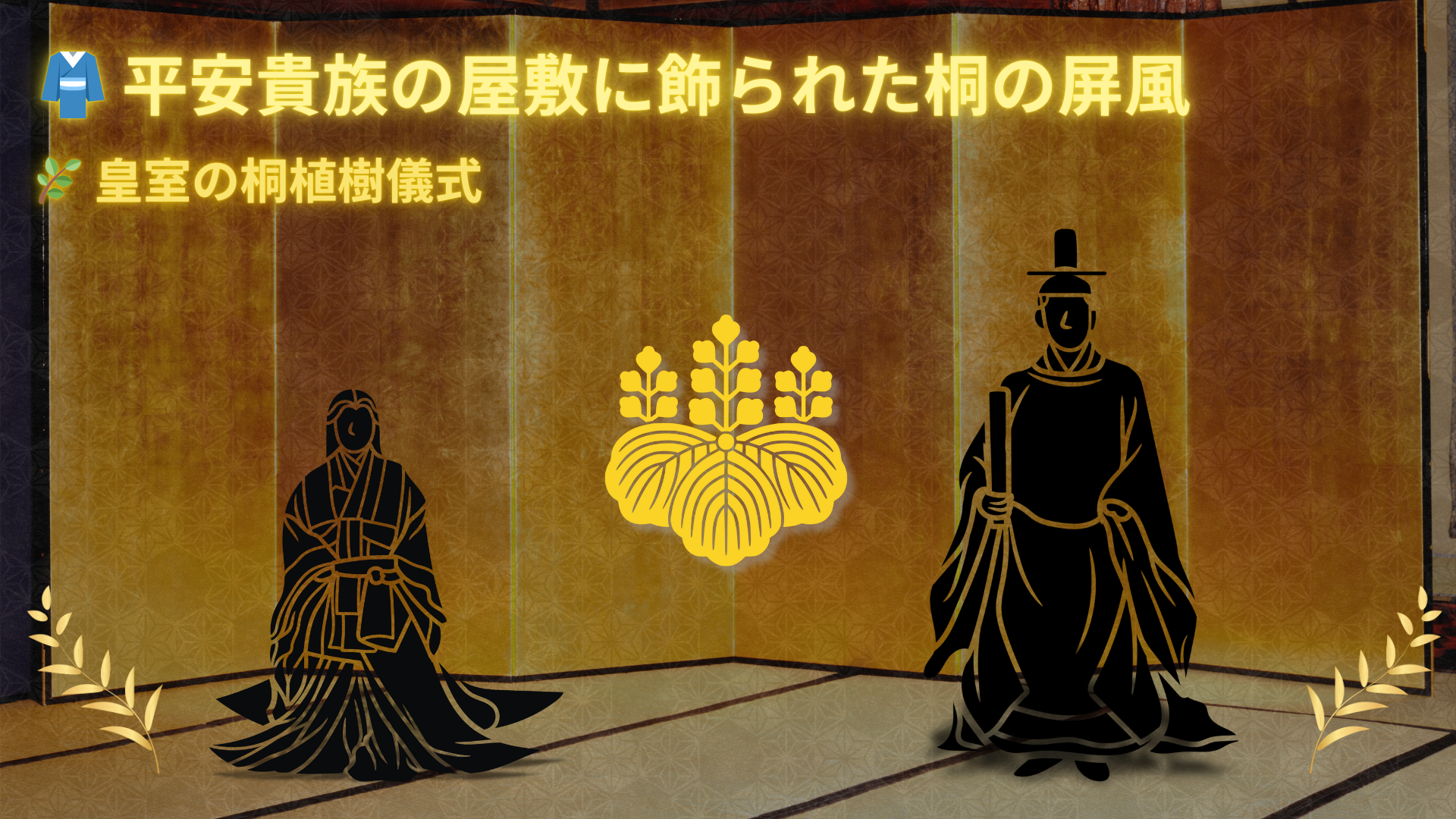

👘 平安貴族と桐の紋様

平安時代、桐の紋様は貴族の象徴として、屏風や襖絵に多く使用された。

特に皇室では、桐のデザインが格式の高さを示すものとして採用され、貴族の邸宅や衣装にも描かれていた。

- ⚜️ 屏風: 皇室の装飾品として桐模様が施される

- ⚜️ 衣装: 高貴な貴族の紋様として用いられる

- ⚜️ 寺社仏閣: 仏教儀式でも神聖視される

🌿 皇室の桐植樹の儀式

古来より、天皇の即位式では庭に桐を植える儀式が行われてきた。

この儀式は、繁栄・安寧の象徴とされ、桐の成長と共に国家の繁栄を願うものだった。

- ⚜️ **桐を植える儀式** – 天皇即位時に執り行われる

- ⚜️ **桐の成長** – 皇室の繁栄を願う象徴

- ⚜️ **儀式の記録** – 古文書や絵巻に残されている

⚔ 江戸時代の武士文化と桐家具

江戸時代、武士たちは桐箪笥を愛用し、大切な装備や書物を保管しました。

桐は湿気を防ぎ、火事の際に燃えにくい特性があるため、非常に重宝されました。

武士たちは桐の道具を生活の様々な場面で活用し、刀の手入れや書類保管にも使用されていました。

江戸時代の古文書や浮世絵にも多く描かれています。

防火性能

湿気防止

武士文化

🛠 桐を使った伝統工芸

桐箱は、日本の伝統文化において重要な役割を果たしてきました。

湿気や虫から守る性質を活かし、貴重な品々を長期間保管するために使用されています。

例えば、重要文化財や書道具、茶道具、刀剣の収納にも活用されてきました。

日本の伝統芸能である能や歌舞伎の舞台にも、桐が活用されています。

軽量かつ加工がしやすい特性を活かし、豪華な装飾や背景の素材として使用されてきました。

防火性能

湿気防止

伝統芸能

🌿 現代の桐製品とライフスタイルの変化

モダンなリビング × 桐家具

現代のインテリアでは、桐ベッドや桐家具が注目されています。

軽量で湿気に強く、防虫効果があるため、和モダンのスタイルにも最適。

近年では、ホテルや高級マンションでも採用が進んでおり、健康志向の住空間としても評価されています。

桐製品の雑貨 & デザイン

伝統技術を活かした桐製の雑貨が人気です。

名刺入れ・スマホケース・時計・収納ボックスなど、伝統と現代デザインの融合が魅力。

シンプルでエレガントなデザインが、多くの人々に愛されています。

💨 軽量 & 高耐久

桐家具は驚くほど軽く、耐久性に優れているため、長期間使用可能。

💧 湿気を防ぐ

桐の繊維は湿気を吸収し、カビや腐食から家具を守ります。

🦠 防虫・抗菌効果

桐には自然な防虫成分が含まれ、害虫を寄せ付けない特徴があります。

🌱 環境にやさしい

桐は成長が早く、持続可能な資源としても注目されています。

🌱 桐材の復興と再評価

🌳 桐製品の展示会

桐材は近年、エコ素材として再注目されています。

多くの展示会では、伝統と現代デザインが融合した桐製品が紹介され、

高級インテリアや環境意識の高いユーザーに支持されています。

📊 桐材の市場価値の上昇

桐材の価格は年々上昇しており、特に環境意識の高い層からの需要が増えています。

近年のデータによると、桐製品の市場価値は過去10年間で約150%アップ。

これは、サステナブルな素材としての評価が高まっている証拠です。

🛍 桐製品の雑貨

桐を使用した名刺入れ・スマホケース・高級ボックスなど、

伝統工芸と現代デザインが融合したアイテムが増えています。

特に、軽量で耐久性が高い点が人気の理由!

📌 1-2-2. 桐紋と家紋の関係

🏯 日本の伝統家紋としての位置づけ

📜 家紋カタログ

武士や貴族が好んで使用した桐紋の種類を紹介

五三の桐、五七の桐など、家紋としての歴史

⚔️ 武士と桐紋

桐紋は将軍家や大名家の象徴として採用され、幕府の公的紋章として使われた。

現在では、日本政府の勲章やパスポートにも採用されている。

🏛 皇室と桐紋

天皇家では「五七の桐」が象徴的な紋章として使用され、皇室の品々にも多く刻まれた。

家紋の種類

武士の象徴

皇室の紋章

🏛 政府紋としての桐(五七の桐)

📜 室町時代

五七の桐は、室町時代に天皇家から与えられ、将軍家の紋章として使用される。

⚔️ 豊臣秀吉時代

豊臣秀吉が天皇から「五七の桐」を賜り、天下人の象徴となる。

🏢 現代

日本政府の公式文書、パスポート、勲章に使用される国家の象徴。

🏢 公文書の桐紋

政府の公式文書に刻まれる五七の桐

パスポートや重要書類に使用される

🏅 勲章と桐紋

政府が授与する勲章には、五七の桐がデザインされる。

📖 歴史書に記される

過去の史料や歴史書にも多く記載され、日本の象徴として確立。

歴史的象徴

勲章のデザイン

政府公認

🏯 家紋としての桐とその意義

⚔️ 武士の象徴

桐紋は室町時代から武家の象徴として使用され、特に将軍家や大名の紋として広まった。

🏠 武家の門に刻まれる

多くの武士の屋敷には桐紋が刻まれ、その家の格式と伝統を表していた。

📜 政府公式の桐紋

現在でも政府公認の家紋として、パスポートや勲章に刻まれる。

📜 室町時代の桐紋

将軍家が使用した格式高い桐紋。

🏯 江戸時代の大名家

武家の象徴として刻まれた桐紋。

🏢 現代の政府桐紋

日本政府の公文書に使用される五七の桐。

📖 桐紋の歴史

各時代における桐紋の変遷を紹介。

🎭 文化との関わり

能や歌舞伎、武士道と桐紋の関係性。

⚖️ 現代の桐紋

桐紋が象徴する日本の格式。

📦 桐を使った伝統工芸

📜 桐箱の文化と価値

日本では古くから桐箱が貴重品の保存に使用されてきた。特に、美術館や文化財の保管には欠かせない存在だ。

- 🔥 耐火性:火事に強く、中の品を守る

- 💧 防湿性:湿気を防ぎ、品質を長持ちさせる

- 📜 軽量:持ち運びが容易で利便性が高い

🔥 耐火性能

💧 湿気防止

🏋 軽量

🎭 現代の桐工芸

桐工芸は進化を遂げ、現代ではモダンデザインとも融合している。例えば、桐製スマホケースや名刺入れなどが人気。

| 工芸品 | 特徴 |

|---|---|

| 桐箪笥 | 収納性抜群、和風モダンなデザイン |

| 桐箱 | 耐火・防湿で貴重品保管に最適 |

| 桐の名刺入れ | 軽くておしゃれ、ビジネスで映える |

📦 桐箱の文化と価値

🏺 文化財の保管

桐箱は美術館や博物館で重要な書画を保存するために使用されています。

🔥 防湿・耐火性

桐材は湿気を防ぎ、火事の際にも燃えにくい特性を持つ。

📜 伝統的な使用法

江戸時代の武士たちも刀や重要文書を桐箱で保管していました。

🔹 平安時代

皇族が貴重な巻物を桐箱に収納。

🔹 江戸時代

武士が桐箱を使用して刀や書物を守る。

🔹 現代

美術館や文化財保護のために利用。

- 🔥 耐火性: 火に強く燃えにくい

- 💧 防湿性: 湿気から守る

- 📦 軽量: 持ち運びしやすい

🎭 伝統工芸品としての桐製品(扇子・木彫り)

🎐 桐製の扇子

軽量で通気性が良く、日本の夏にぴったりの逸品。

🛖 桐製のお盆

茶道・華道で使用される伝統工芸品。

🪵 木彫り細工

職人が手作業で彫る繊細な装飾。

🏺 伝統工芸としての価値

桐材は、江戸時代から日本の工芸品に広く用いられてきました。特に扇子やお盆、木彫り細工は、 軽さ・耐久性・美しさの3拍子が揃っており、現代でも多くの職人によって制作されています。

🏠 和室の建具・襖に使われる桐

🌿 桐の襖

軽量で調湿効果があり、和室に最適。

🪵 木製の引き戸

職人が作る伝統的な建具。

🏯 和室の装飾

桐材が美しく映える日本家屋。

🔖 桐と日本建築の関係

江戸時代から現在に至るまで、桐材は和室の建具として使われています。

耐火性・調湿効果・軽量性に優れ、日本の気候に最適な素材とされています。

🔨 現代における桐工芸の可能性

✨ 伝統とモダンの融合 ✨ 桐がもたらす新時代のデザイン ✨ 環境にやさしいエコ素材 ✨

🌿 桐 × 現代デザイン

- **デザイン家具** – 軽量で美しい桐の質感

- **エコアート** – 持続可能な資源として活用

- **和モダン建築** – 伝統的な桐が未来の建築素材に

🏡 モダンインテリア

洗練された桐のデザインが住空間に溶け込む

🖼️ アート作品

桐の軽さと独特の木目がアーティストに愛される

🌍 エコ素材

再生可能な桐材が環境に優しい選択肢に